Durante il corso della sua vita, Aldrovandi investì energie e disponibilità economiche all’ampliamento del suo museo, alla direzione dell’Orto botanico e, non meno importanti, alle attività di studio, ricerca e insegnamento. Solamente negli ultimi anni si dedicò alla pubblicazione dei suoi innumerevoli scritti, recuperando non solo l’enorme mole di appunti manoscritti, ma anche le numerosissime illustrazioni realizzate nel corso degli anni dagli artisti alle sue dipendenze.

Ancora in vita, assistette alla pubblicazione di due sole opere, l’Ornithologiae, hoc est de avibus historiae e il De animalibus insectis. Di queste, fece realizzare alcune copie a colori, probabilmente per donarle a illustri personaggi o, forse, per arricchire la sua biblioteca personale. La maggior parte delle opere a stampa vennero, invece, pubblicate dopo la sua morte, grazie al prezioso lavoro di alcuni suoi collaboratori e successori. Tra questi, Giovanni Cornelio Uterverio, suo caro allievo e successore nell’insegnamento di Scienze Naturali presso lo Studio bolognese, Bartolomeo Ambrosini e Ovidio Maltalbani, che ricoprirono il ruolo di custodi della collezione aldrovandiana presso il Palazzo Pubblico.

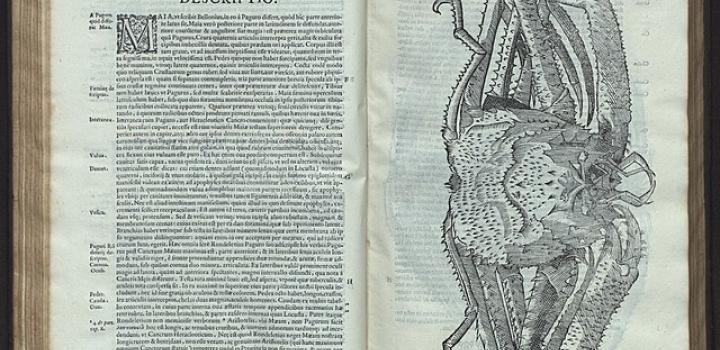

L’immenso patrimonio delle pubblicazioni di Aldrovandi è raccolto nell’Historia naturalis: tredici volumi in folio, per un totale di oltre 10.000 pagine. L’opera riporta un ampio corredo di immagini, spesso a pagina intera, ma talvolta anche di medio o piccolo formato poste all’interno del testo. Era consuetudine dell’epoca riservare alle immagini un ruolo di primaria importanza nei testi scientifici, pari a quello del testo scritto. Intorno alla metà del 1500, infatti, era stato stabilito un vero e proprio canone su come dovesse essere redatto un testo scientifico e, in particolare, sulla centralità dell’apparato illustrativo. Tre furono i testi che più di tutti vennero presi come modello: il De Historia Stirpium commentarii insignes di Leonhart Fuchs, del 1542, il De humani corporis fabrica libri septem di Vesalio, pubblicato nell’anno successivo, e il De re metallica libri XII Gregorio Agricola, del 1556. Secondo questo canone, un’opera a stampa di carattere scientifico doveva presentare un elaborato apparato illustrativo, costituito da immagini chiare e dettagliate ed evidenti richiami tra testo e immagini.

Le opere a stampa di Aldrovandi, pubblicate in latino, riscontrarono una buona diffusione sia in Italia che in Europa. I tredici volumi dell’Historia Naturalis furono ristampati interamente ben trentadue volte, fino al 1681. Negli anni successivi, ci furono altre parziali ristampe in edizioni più povere, con immagini di dimensioni spesso inferiori rispetto a quelle presenti nelle versioni originarie e, talvolta, accumulate in una stessa pagina, perdendo così la fondamentale relazione con il testo scritto.

Le continue ristampe e la loro enorme diffusione nel territorio europeo, seppur in versioni ridotte e di più povera fattura, dimostrarono lo straordinario impatto del pensiero aldrovandiano tra gli studiosi che lo succedettero: l’osservazione e la documentazione iniziavano a configurarsi come due elementi indispensabili nello studio del mondo naturale.