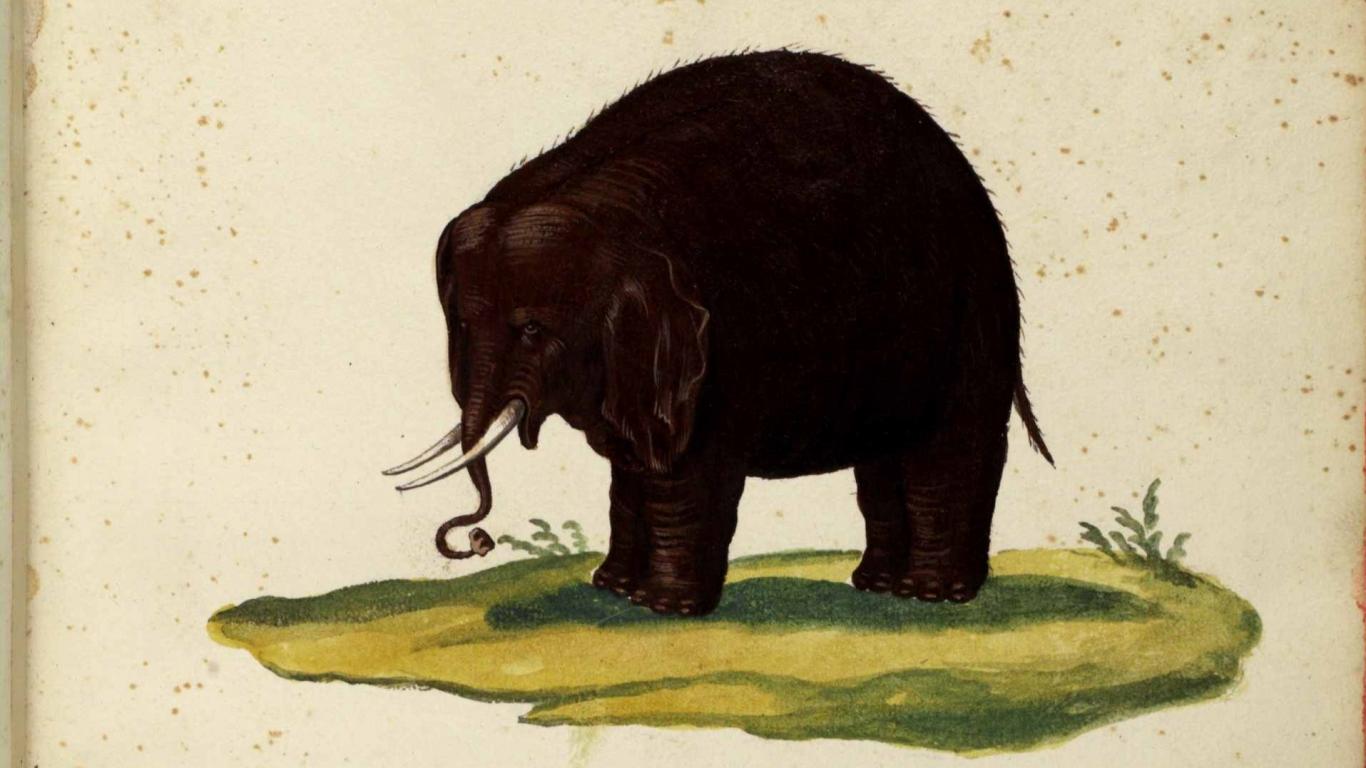

Ulisse Aldrovandi comprese sin da subito l’importanza delle immagini a supporto della documentazione e dello studio del mondo naturale.

L’obiettivo era raccogliere l’universale, ma questo poneva diverse sfide, prima fra tutte la conservazione dei reperti naturali, per loro natura spesso fragili e velocemente deteriorabili. Capì fin da subito che era necessario trovare strategie alternative per raccogliere nella sua collezione anche quelle testimonianze che non potevano essere fisicamente presenti nel museo. Da qui il ricorso al disegno naturalistico.

Le raffigurazioni di esemplari vegetali, animali e minerali diventarono reperti essi stessi, inventariati e catalogati come parte del patrimonio del museo. I disegni venivano esposti e messi in relazione con gli altri oggetti, per completare quelle connessioni e analogie indispensabili alla comprensione della realtà naturale. I disegni rappresentavano non soltanto i reperti mancanti, ma permettevano anche di contestualizzare quei reperti presenti nella forma di frammenti, grazie alla raffigurazione dell’esemplare di appartenenza nella sua interezza.

L’illustrazione prediletta da Aldrovandi non riportava imperfezioni o lacerazioni, né tutti quei dettagli riconosciuti come propri dell’individualità del singolo esemplare, in quanto orientata alla raffigurazione della specie nelle sue caratteristiche generali. L’immagine diviene dunque lo strumento che più fra tutti riesce a restituire e registrare l’oggettività scientifica dell’oggetto studiato. Le illustrazioni di Aldrovandi rappresentano il perfetto connubio tra estetica e precisione scientifica: una perfetta dimostrazione di come il linguaggio artistico possa supportare la ricerca e l’apprendimento delle scienze.

Per approfondire

Clicca qui per esplorare la collezione delle tavole acquerellate di Ulisse Aldrovandi della Biblioteca Universitaria di Bologna.

Clicca qui per approfondire il rapporto tra arte e scienza in un percorso online sviluppato dalla Biblioteca Universitaria di Bologna.

![Tavola acquerellata della collezione di Ulisse Aldrovandi, vol. 2, c. 85 [a]](/sites/default/files/styles/max_640/public/media/images/2024-11/psittacus_rostro_nigro_pedibus_ex_caeruleo_nigris_capite_caeruleo_albo_et_luteo._tavola_acquerellata_della_collezione_di_ulisse_aldrovandi_vol._ii_animali_c.85_a.jpg?itok=0T9UeC38)

![Tavola acquerellata di Ulisse Aldrovandi, vol. 3, c. 98 [a]](/sites/default/files/styles/max_640/public/media/images/2024-11/rapum_longun_luteum._tavola_acquerellata_di_ulisse_aldrovandi_vol._3_c._98_a.jpg?itok=gR5-IY6w)